19 Nov Entretien avec Héloïse Connessa

2009 – Entretien avec Héloïse Connessa

__________________________________________________________________

Pouvez-vous revenir sur votre formation, votre parcours artistique ?

J’ai étudié aux écoles des beaux-arts de Dunkerque puis de Nantes. En sortant de l’école, j’ai très vite compris que la formule des « résidences » correspondait à ma façon de travailler sur place dans un contexte donné. Lors de ma première résidence par exemple, à la National Sculpture Factory de Cork durant quatre mois en plus des expositions, j’ai projeté de déplacer le pont de corde Carrick-a-Rede Rope Bridge de l’Irlande du Nord où il se situe comme un monument historique entre deux falaises et de l’installer pour l’hiver entre deux immeubles à Cork en Irlande. Cela m’a permis d’avoir un premier contact avec le monde de l’ingénierie, et même si ce projet n’a pas abouti, cette expérience a été très formatrice.

Ensuite, je suis partie à Rotterdam en 2004, à Kaus Australis, qui est un lieu jouxtant une déchetterie où j’avais accès à la benne à bois afin de m’approvisionner pour réaliser une sculpture par palette et par jour pendant deux mois. Un vrai temps de travail et de recherche qui ressemblait à une performance en continu. Depuis, je participe pratiquement à une résidence par an, que ce soit en France ou à l’étranger. Actuellement, je poursuis un échange Besançon-Shanghai organisé par le centre d’art Le Pavé dans la mare. On n’a jamais été si proche, inventée suite à un séjour à Shanghai, est une sculpture en bois que j’ai réalisée seule cet été au Hangar aux manoeuvres de la citadelle de Besançon pour l’exposition Traffic art highway. Cette pièce sera réalisée en métal dans une usine aux abords de Shanghai en 2010.

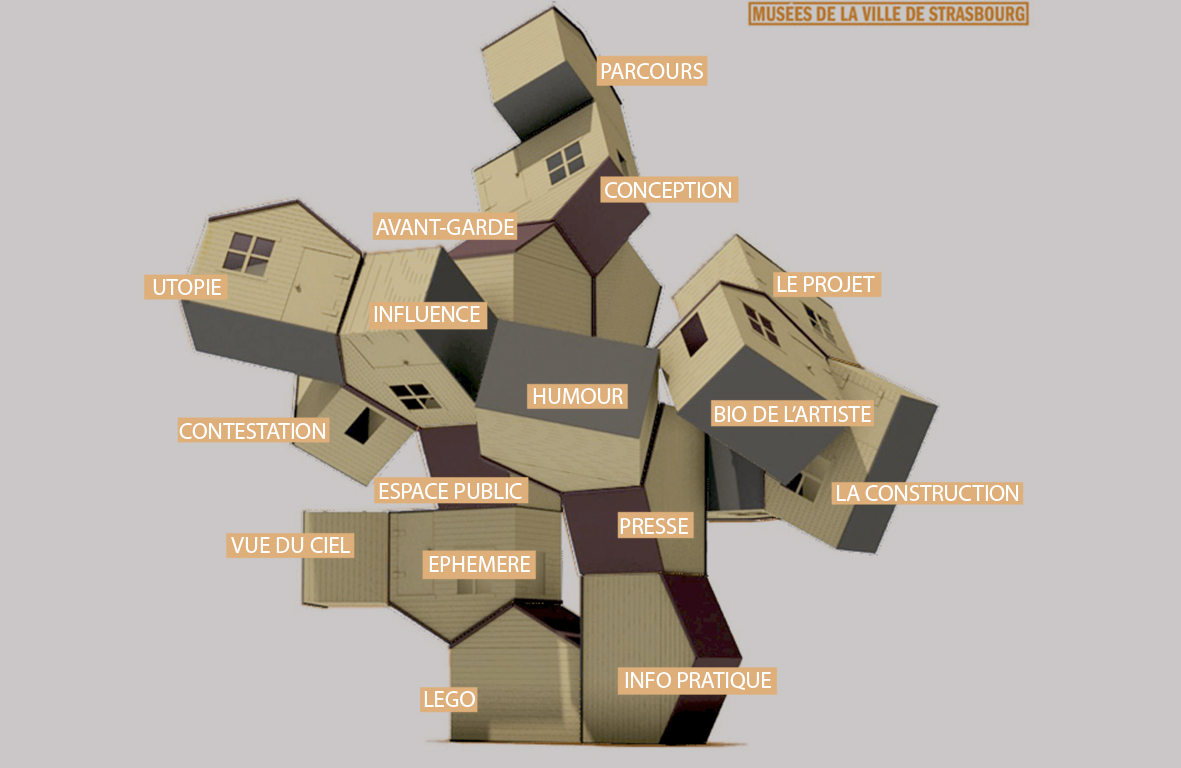

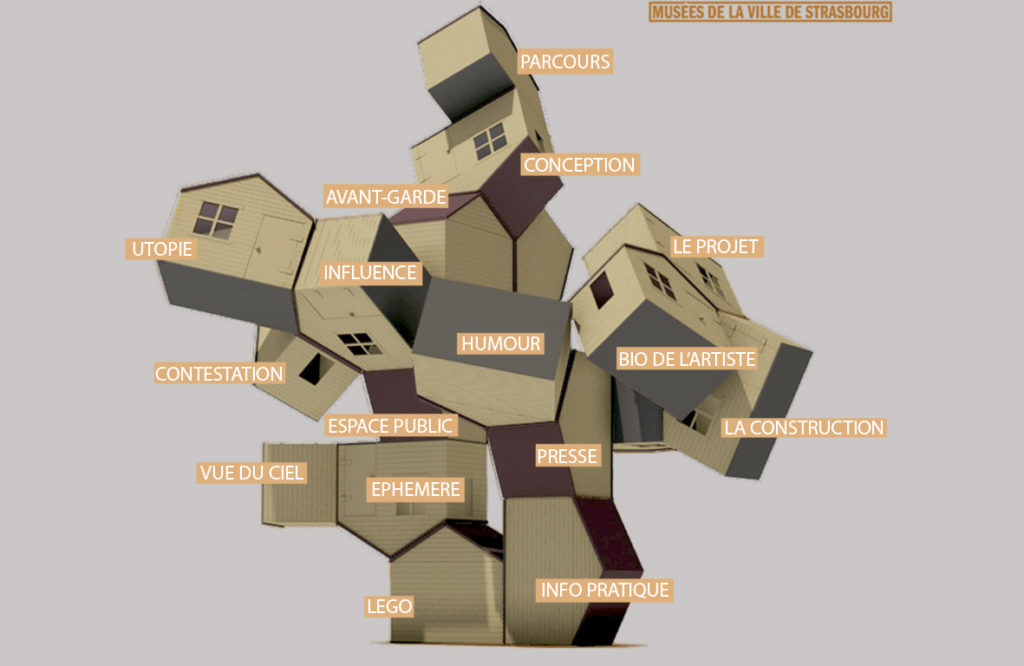

Comment avez-vous conçu votre projet de sculpture monumentale pour le MAMC de Strasbourg ?

Suite à une invitation de Joëlle Pijaudier-Cabot et Estelle Pietrzyk au MAMCS j’ai proposé d’investir la cour nommée « jardin des sculptures » par l’architecte Adrien Fainsilber. Depuis que je connais ce musée, cet espace a toujours été vide, inoccupé. J’ai donc proposé Village qui se présente comme une sculpture monumentale prenant en compte autant la surface de cette cour que sa hauteur.

J’ai réalisé une première maquette en balsa. En fait, celle-ci faisait partie d’une pièce créée en 2006. Cette idée d’un agencement de maisons qui part dans tous les sens était en effet déjà en germe dans la pièce Entre-deux présentée à Francfort lors de mon exposition Ohne Brücke keine Perspektive où je menais une réflexion sur la ville et ses différents espaces (centre, stade, monument et religion, zone portuaire). La maquette en question participait du regard porté sur les espaces d’entre-deux, de transition, avec des éléments que l’on voit depuis l’autoroute (pylône électrique, forêt, villages dortoirs).

Ensuite, j’ai commandé un projet en 3D qui m’a permis de cerner les difficultés de la réalisation et de produire des visuels qui pouvaient rendre compte du résultat (aujourd’hui d’ailleurs cela me surprend à quel point l’image 3D est proche du résultat produit).

C’est la première fois que j’avais recours à la 3D : habituellement, je me méfie des logiciels 3D, je ne veux pas apprendre à les manipuler de peur de me laisser diriger par cet outil. Je suis donc arrivée au musée avec des images convaincantes et une maquette. Une fois le projet validé, il a fallu passer à sa concrétisation. Travailler avec Daniel Del Degan responsable du service technique et l’équipe des Musées de la Ville de Strasbourg, ainsi qu’un bureau d’étude (OTE), s’est révélé une expérience formidable.

Pouvez-vous revenir sur la façon dont s’organise cette construction que vous intitulez Village ? On a l’impression d’un agencement assez désordonnée mais en même temps on perçoit un ordre dans cet ensemble anarchique, arborescent – un peu comme dans l’art fractal où des propositions mathématiques régissent l’étude des sustèmes chaotiques.

En fait, il s’agit vraiment pour moi d’une construction expérimentale : partir d’une ou deux maisons et faire une construction qui se déploie comme un arbre ou un cristal.

J’ai vu récemment le Cristal Michael Lee-Chin du Musée royal de l’Ontario construit par Daniel Libeskind. On a l’impression que le principe qui régit cet ensemble est aléatoire, mais en fait, rien n’est plus ordonné et complexe qu’un cristal. Il en est de même pour la construction en arbre de Village. Dans les lois de la nature, il y a cette dialectique ordre/chaos que j’ai souhaité appliquer à l’espace urbain.

Il y a ici une règle d’assemblage simple : jamais vous ne trouverez le sol associé au toit ni rien associé à la façade. À partir de ce principe, vous pouvez envisager plusieurs complémentarités : toit-toit / toit-côté / sol-côté.

D’un point de vue urbanistique enfin, j’ai voulu subvertir le diktat de l’horizontalité dans la construction des villages et proposer une construction qui emprunte à la verticale et à l’oblique. Je veux que les gens s’interrogent : pourquoi continuer à aligner horizontalement les maisons alors que l’on pourrait imaginer des constructions bien plus fantasques ?

Cette verticalité et cette schématisation des formes entrent en résonance avec les théories de De Stijl. Même si Mondrian condamne l’oblique, on sait le rôle que joue la diagonale dans les oeuvres de Van Doesburg, notamment dans l’Aubette. Par ailleurs, vous vous définissez comme « constructeur », terme repris avant vous par Lissitzky et les constructivistes russes. Comment s’articule dans votre travail ce lien avec les avant-gardes ?

Mon travail est effectivement empreint de l’influence des constructivistes : les trois quarts de mes assemblages sont des assemblages très construits, orthogonaux.

Mais dans mes oeuvres, je refuse toute idée de fonctionnalité : je ne fais pas du design. En ce sens, je ne rejoins pas les avant-gardes dans toutes leurs préoccupations.

Une autre chose qui m’intéresse aussi, c’est l’idée de profusion. Ainsi, une oeuvre comme Donc et or car mais ni ou est empreinte de constructivisme, mais en même temps, elle est proliférante et sans ordonnancement géométrique. Il y a une planche assemblée à 45 degrés dans cette installation mais elle reste l’exception à la règle que je m’étais fixée. Parce que même si Van Doesburg choisit la diagonale, il n’en reste pas moins que, pour lui, l’oblique est un principe constructif, structurant. Alors que, de mon côté, je m’intéresse de plus en plus à la déconstruction.

De fait, je regarde les constructions d’architectes comme Frank Gehry, Zaha Hadid ou Claude Parent, et je m’intéresse aux théories de Virilio liées à la ville spatio-dynamique. Dans Village je pense que je déconstruis plus que je ne construis à partir du motif formel de la pente du toit.

Diriez-vous que vos influences se situent davantage du côté de l’architecture que de la sculpture ?

En fait, mes influences viennent de nombreux médiums : la vidéo et le cinéma autant que le dessin mais il est vrai que je suis plus attirée par les travaux en trois dimensions.

Dans le champ de la sculpture contemporaine j’apprécie par exemple beaucoup le travail d’un sculpteur comme Deacon avec ce jeu sur les pleins et les vides dans les matériaux et notamment le bois. Pour l’anecdote, en sortant de l’école des beaux-arts, j’ai postulé pour entrer en charpente marine. Le côté technique m’intriguait et je cherchais à décoder les mécanismes internes et structurels qui règlent une forme.

D’une façon générale, j’apprécie beaucoup le travail des tenants de ce que l’on a appelé la nouvelle sculpture anglaise dans les années 80 : Deacon mais aussi Tony Cragg.

Je m’intéresse aussi au travail de sculpteurs comme Manfred Pernice, Thomas Schütte, Pedro Cabrita Reis, Karsten Höller, Romain Pellas, Vincent Lamouroux. Et il existe aussi des artistes-architectes comme Luc Deleu !

L’idée de subvertir le diktat de l’horizontalité pour imaginer des constructions plus originales donne à votre travail une dimension utopique et oeuvre également à une réflexion sur une architecture alternative. Vous sentez-vous proche des revendications des membres d’Archigram par exemple qui, dans les années 60-70, cherchaient à développer une vision urbanistique poétique et ironique vers les gens et leurs interrelations?

Oui, c’est vrai que dans mes élans utopiques, je cherche à constituer une nouvelle vision de la ville. Néanmoins, je regarde de loin les réflexions architecturales et urbanistiques très poussées.

Mais certains projets m’interpellent. Ainsi, à Shanghai il y a le projet de construire une espèce de ville verticale : un gratte-ciel où pourraient vivre cent mille personnes, ce qui est assez fascinant. À Rotterdam aussi, de façon plus modeste, il existe les maisons cubes qui flottent au-dessus du sol sur leurs arêtes.

Si la dimension utopique existe dans Village avec l’idée de révolutionner l’habitat communautaire, je pars quand même d’une réalité. En fait, dans mes oeuvres, je ne cherche jamais à détruire l’existant, au contraire : ces maisons banales existent ; qu’est-ce que l’on peut en faire ? Comment s’accommoder du réel pour qu’il devienne plus poétique ? Finalement, je cherche plus à développer des « hétérotopies », des « contre-espaces » comme disait Foucault[1]

Village met en scène une habitation proche du pavillon de banlieue à l’architecture banale, pavillon qui était déjà l’élément central de votre vidéo Un jour. S’agit-il d’établir une critique de cette architecture de l’ordinaire, typique de l’uniformisation de l’urbanisme banlieusard ?

En fait, il n’y a pas à proprement parler de contestation, car j’ai moi-même vécu enfant dans ce type de pavillon et on y vit bien : la maison est confortable, il y a moins de voitures dans le lotissement, les enfants peuvent jouer dehors. La banalité a en ce sens quelque chose de rassurant. Je choisis donc de pimenter cet univers en y ajoutant une déviance urbanistique qui va renouveler notre regard sur le quotidien. En ce sens, je réfléchis au rapport entre les gens et l’habitat qu’on leur propose.

Peut-on alors parler d’implications politiques ou sociales dans votre travail ? L’insertion de vos oeuvres dans l’espace public contribue-t-elle à ce renouvellement du regard ?

Oui, tout à fait. Je m’intéresse à la polis, à la cité et aux interactions entre une ville et sa population. J’aime l’idée que mon travail puisse être proche des gens, dans l’espace public. Pour Vue du ciel, j’étais déjà dans cette problématique. Frappée par la restructuration urbaine qui avait considérablement modifié le paysage de Quimper et notamment la zone d’urbanisme prioritaire de Penhars, j’ai aussi eu un coup de foudre pour l’architecture de la fin des années soixante-dix de la Maison pour tous, appelée à disparaître dans trois ans. Avec un stock de portes des immeubles de Penhars dont le démantèlement est en cours, j’ai construit une maquette géante de cette fameuse MPT à l’échelle de la salle d’exposition. En 2012, la MPT sera détruite et j’ai fait part de ma volonté d’investir l’espace public avec une sculpture de la même forme que cette construction. Cette sculpture pourrait être investie par les habitants comme un lieu de rendez-vous. Elle représente aussi un effort de mémoire à réaliser dans l’espace public mais pas forcément de façon pérenne.

De même, à Strasbourg, j’ai le projet de prolonger l’escalier en colimaçon qui menait au pont Churchill aujourd’hui disparu. C’est la confrontation de mes oeuvres avec l’espace public qui m’intéresse et, en ce sens, mon travail a forcément une portée sociale et politique.

Pour Vue du ciel, vous proposiez deux versions de l’oeuvre. Est-ce que vous souhaitez poursuivre cette option pour Village avec une oeuvre pour l’espace muséal et une autre pour l’espace urbain ?

Oui, c’est vrai. Pour Vue du ciel, il y a l’oeuvre pour les musées, celle qui a été acquise par le Fonds national d’art contemporain et qui sera présentée au pôle formation de la CCI à partir du 26 octobre. Et puis, il y aurait une version pour l’espace public dans un matériau différent, sur laquelle les gens pourraient s’installer.

Au musée, le public n’est pas le même : les visiteurs ont fait la démarche d’aller voir l’oeuvre. Au MAMCS, l’oeuvre est à l’extérieur du musée et aussi à l’intérieur en même temps puisqu’on la voit de la nef. Pour le moment, Village a une dimension de manifeste. C’est une image démonstrative, un modèle de construction expérimentale qui trouve sa place dans le musée. Il y a une mise à distance avec cette vitre qui fait partie du processus d’exposition, de monstration de l’oeuvre.

J’aimerais qu’à la simple vue de Village l’on puisse se projeter en train de déambuler dans les différents espaces : le mur devenant le plafond, le mur de droite la façade, etc. Un peu comme lorsque l’on va se promener sur et dans des bunkers renversés des falaises normandes. Dans un futur proche, Village pourrait être installé dans un parc afin que la population puisse, par exemple, tourner autour, s’adosser pour lire, qu’elle se l’approprie de cette façon. Quoi qu’il en soit, je veux que cette oeuvre ait une vie après celle qu’elle aura eue au MAMCS. Il faudra sans doute changer le bois pour qu’il se patine à sa nouvelle place mais l’oeuvre restera exactement la même.

Cette idée de pérennisation n’est-elle pas en contradiction avec certains de vos précédents travaux où l’oeuvre était détruite ? Votre position sur l’éphémère a-t-elle évolué ?

Pas complètement. De fait, même dans l’espace public, je reste pour l’éphémère ou tout du moins le changement.

Ainsi à Pau, j’ai répondu à la proposition du pôle culturel intercommunal d’investir l’espace public avec une oeuvre : ça peut durer une semaine, un mois, trois ans. Moi, j’ai conçu un projet pour deux ans. En ce sens, je trouve très bien qu’au moment où l’oeuvre apparaît, elle suscite des interrogations, mais aussi qu’au moment où elle disparaît, elle interpelle également par son absence.

En 2004, dans le cadre d‘Intérim # 1, Una settimana, j’ai réalisé à Strasbourg Pavillons, au quartier de l’Esplanade. Ce projet consistait à construire, pendant une semaine, avec l’aide des habitants du quartier, à partir de matériaux de récupération, une sorte de maquette géante de 200 m². Chaque participation était signalée par un petit drapeau en bois (pavillon), et à la fin de la semaine, l’ensemble de la construction était mis à feu. C’était une réflexion sur la mémoire. Je crois que le feu, dans la destruction qu’il impliquait, la perte qu’il supposait, a contribué à ce que les gens se remémorent encore plus et mieux ce projet : ils ont fait des photos, en ont parlé, il y avait l’idée d’une cérémonie qui a bien plus marqué les esprits qu’une sculpture construite qui serait restée en permanence au même endroit. Le côté éphémère des choses reste pour moi signifiant.

La dimension archétypale des maisons de Village est très marquée : il s’agit d’ailleurs, plus de cabanes agencées comme les Lego de notre enfance que de véritables maisons. Dès lors, quels liens faites-vous dans votre travail avec l’enfance ?

La maison que l’on propose à l’enfant est déjà la caricature de celle de l’adulte. C’est vrai que ces maisons sont un peu comme des cabanes élaborées, des cabanes de jardin. C’est une maison très lisse et épurée : deux fenêtres, une porte, un petit toit rouge en pente. Les maisons-modules de Village rappellent celles du conte des trois petits cochons.

Mais la cabane du fond du jardin devient un véritable lieu d’existence pour l’enfant, c’est un espace concret qui héberge l’imaginaire, un espace multiple. L’arbre à cabanes de Village devient le support d’une hétérotopie rêveuse comme le bateau chez Foucault[2]

Un autre outil pour renouveler le regard par rapport à l’oeuvre auquel vous avez recours est l’humour, notamment dans vos titres, pourtant Village paraît un titre d’une grande sobriété relevant d’une adéquation tautologique mot/image.

L’humour possède à mon sens un impact bien plus fort que les discours militants. Le message touche plus de monde s’il est dit avec humour. Les titres participent effectivement toujours pour moi de cette recherche. Ainsi, j’ai détourné et recomposé la phrase mnémotechnique enseignée aux enfants pour apprendre les conjonctions de coordination : « mais ou et donc or ni car » en les tirant au hasard pour donner à l’une de mes installations le titre Donc et or car mais ni ou.

Pour Village le titre est un peu plus abrupt. Au début, je souhaitais un mot en alsacien pour faire un clin d’oeil aux villages environnants de Strasbourg ou « Village fleuri » en écho aux concours du plus beau village fleuri mais aussi à l’idée de cette construction qui pousse comme un arbre, comme une fleur. Le surnom que l’on a donné à cette oeuvre est d’ailleurs « l’arbre à cabanes », mais en la nommant Village, la sculpture se réfère directement au champ urbanistique.

Si le titre est strict, ne peut-on pas relever une dimension humoristique de l’oeuvre liée au caractère absurde d’un village qui ne joue pas effectivement son rôle ?

À mon sens, l’humour naît de l’impossibilité de concrétiser cette proposition architecturale. Il s’agit d’un modèle et non de quelque chose de réalisable, et pourtant le titre affirme de façon presque péremptoire qu’il s’agit d’un village. Mais ce village ne sera jamais habité. J’aime créer des images d’idées, des images qui pourront nourrir l’imaginaire urbanistique des gens. Village en fait c’est une maquette géante. Le fait que la construction soit quasiment à échelle 1 alors même que le projet urbain ne se réalisera pas, ce décalage, implique un certain humour, je pense. C’est comme un rêve d’enfant dans lequel entre en jeu un Playmobil géant. Il s’agit bien d’une maquette monumentale et pas d’un mini-village. D’où une certaine démesure, une disproportion de laquelle peut jaillir l’humour.

[1] Dans sa conférence de 1967 au Cercle d’études architecturales, intitulée « Des espaces autres », Foucault distinguait deux types d’espace idéal : « les utopies [qui] sont des emplacements sans lieu réel » et « les hétérotopies [qui] sont des lieux réels, des lieux effectifs, des lieux qui sont dessinés dans l’institution même de la société et qui sont des sortes de contre-emplacements, des sortes d’utopies effectivement réalisées ».

[2] Dans sa conférence de 1966 intitulée « Les hétérotopies », Foucault explique : « Les civilisations sans bateaux sont comme les enfants dont les parents n’auraient pas un grand lit sur lequel on puisse jouer ; leurs rêves alors se tarissent, l’espionnage alors y remplace l’aventure, et la hideur des polices la beauté ensoleillée des corsaires. »